文章目錄

你曾發現自己總是想說服別人接受自己的觀點嗎?每當發現別人不認同自己的看法時就感到受傷與痛苦嗎?那麼,所謂對等的交流又是怎樣的體驗?讓我們繼續看下去!

自我成長 的道路上:關於自我探索與自我覺察的重要性

“現階段的我,發現認知到人與人之間的不同,對於以往一些特別糾結的事情是有不少幫助的。

經歷的不同、成長背景的不同、歲數的不同、性別的不同……等

這樣的認知,讓我從不理解、感傷與氣憤的情緒,慢慢轉變成去認識與尊重。除此之外,也慢慢發覺到這是一件很有趣的事情,甚至因此能看到更多人們類型的多樣性。

我相信認識自己與認知到這個世界上擁有各式不同類型的人們,是自我成長路上非常重要的一個環節。交流是身為群體動物的人類無法避開的事情,在與另一個個體接觸時,我們之間就會產生不同程度的交流。

前幾天,有個朋友跟我說,她不喜歡和別人分享她的私生活,所以她也不會想寫文章給別人看。

因此我也問了我自己這個問題,我喜歡和別人分享自己的生活嗎?

我想了想,對於單方面的分享我是不那麼感興趣的,但我喜歡和關係較好的朋友們交流生活中的一些感想與體悟。就如同有些人喜歡閱讀,在別人的文字間,也許自己會獲得許多新的想法,這樣也是一種交流呢。

關於交流,我想與大家分享一個個人蠻喜歡的交流方式,我稱它為「對等交流」。

一個舒適的談天溝通方式:關於對等交流

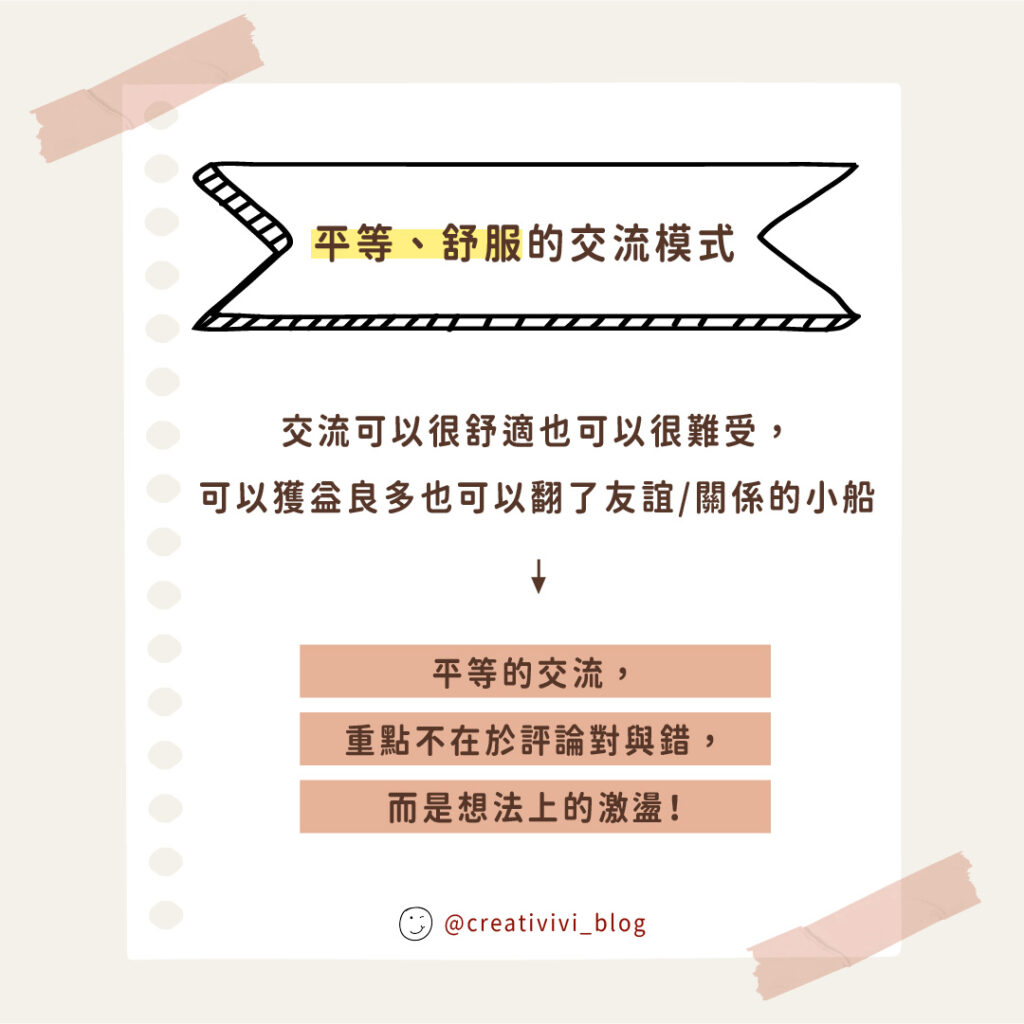

我喜歡的交流方式,過程中有一個很重要的要素,那就是雙方是否可以平等的、舒服的去討論彼此對於這個主題的不同角度與觀點。從小,在我們的社會中,幾乎多數人就被教育著聽從師長、長輩的話,能對等溝通交流的次數也許是為數不多的,也因此對等溝通的這個意識也許默默的被人們給遺忘,我們可能更習慣去單方面的輸出與接受想法。

從英國碩士課程畢業將近一年半,正在寫這篇文章的我,才意識到在課程中每次與教授的一對一面談又或是作業發表的時候,就是走這種模式。這樣的交流之間,沒有評斷是否對與錯的言論,而是想法上的激盪。老師們也會非常鼓勵同學們的發聲,儘管只是稱讚。

其實再仔細的去回想這個過程,這真的是一個非常受用並且值得我們去喚醒的一種意識。

那麼,關於對等交流,我們該怎麼做?

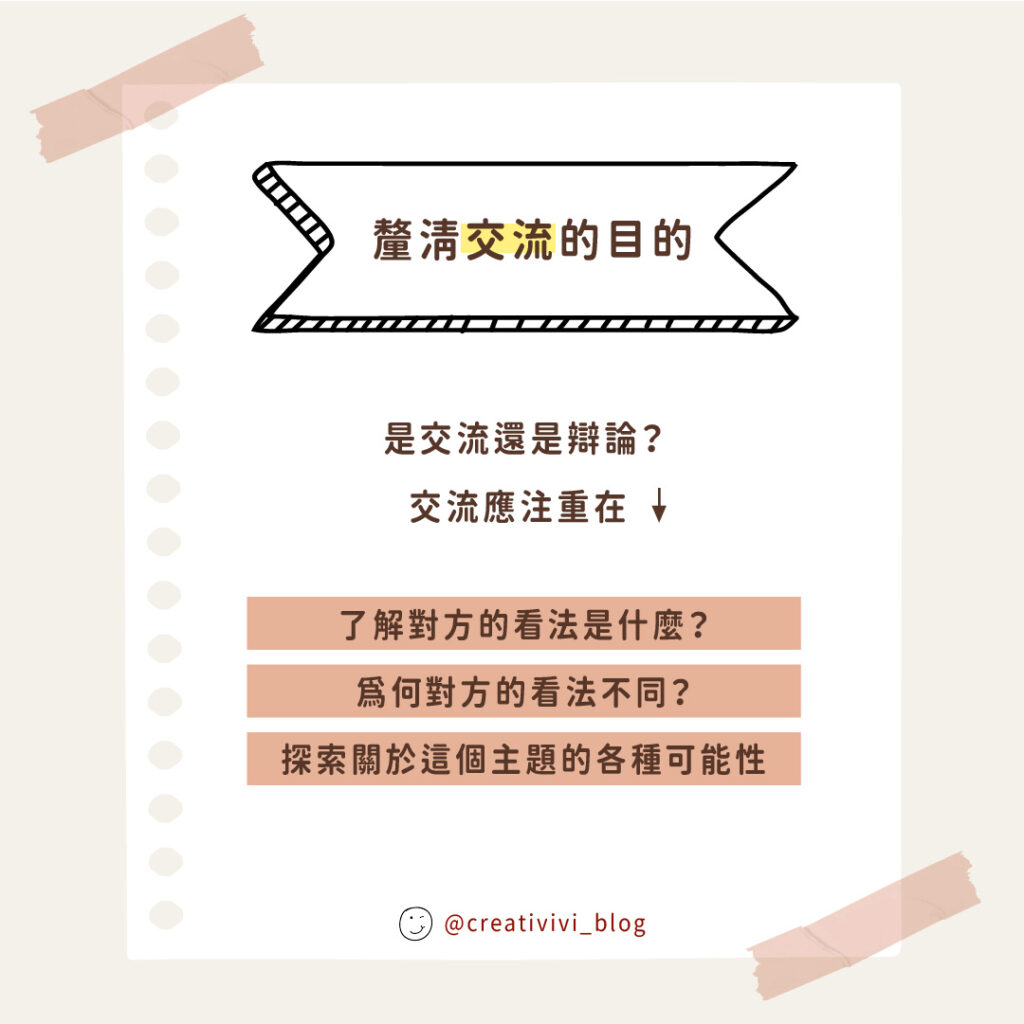

首先,你需要釐清交流的目的

- 了解對方的看法是什麼?

- 為何對方的看法不同?

- 探索關於這個主題的可能性

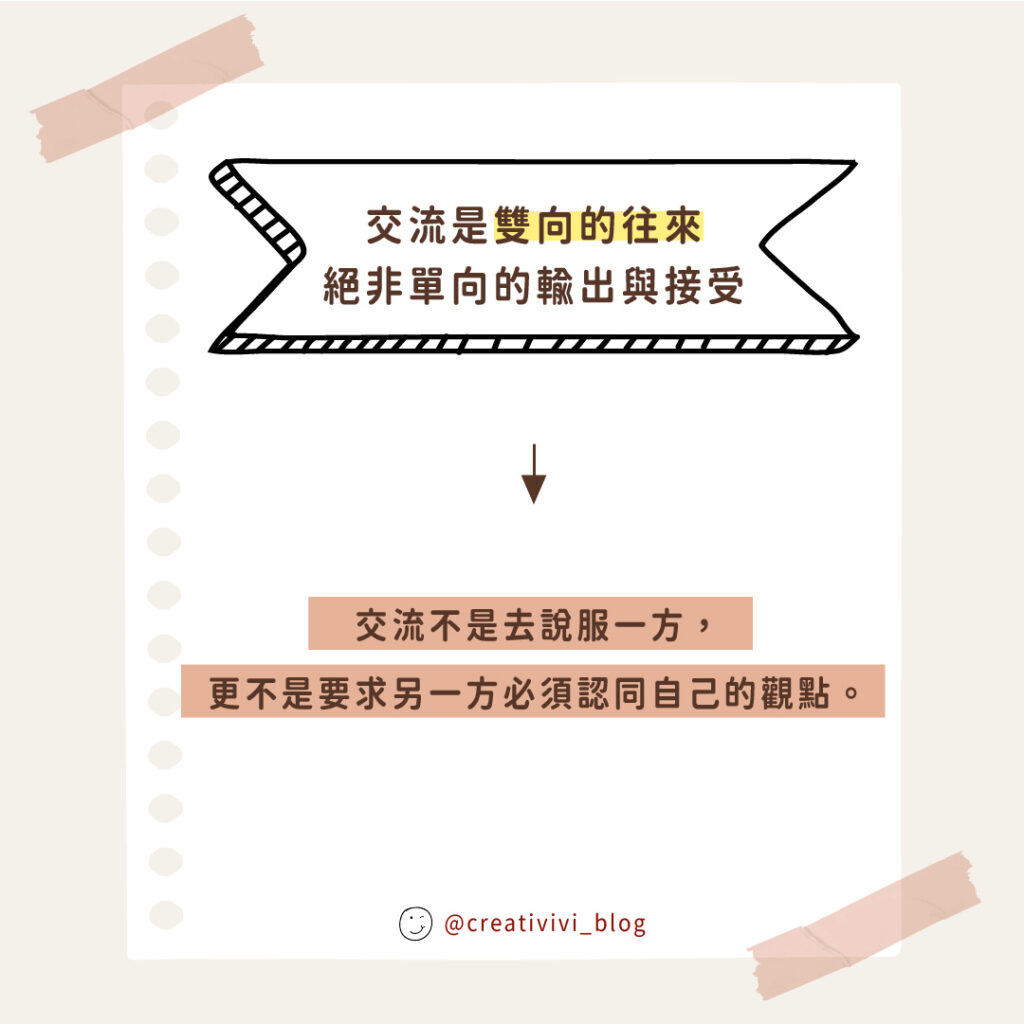

意識到交流是雙向的往來,即便不是發生在當下

我知道在討論一些比較重大的議題,有些人是需要時間去整理的,包含我自己偶爾也是這樣。

「平等」的交流

如果讓我再感性一點的形容對等交流,就會是:不論我們的觀點有多麼不一樣,我們依然保有我們原本的關係。這真的是很感性的一句話,又有多少人因為立場的不同而分道揚鑣呢?觀點類似的話,關係應該會加乘啦!這又是另一個延伸話題了(⁰▿⁰)

然而所謂理想總是和現實存在著差異。

在現實中這種交流,並不是和所有人都可以做得到的,也不是單方面想做到就可以實現的。因此一旦遇上可以進行對等交流的話題、對象,我會特別的珍惜,並感到這種交流是種神奇的時刻。

不對等交流

你也會發現,當交流並不是太對等的時候,可能會有一方或是雙方都會感受到不舒服。不舒服的感受會因為發言強烈的程度,或是這件事對自己的在意程度而有所不同。

透過交流來進行 自我覺察

思想交流真的非常有趣,它會讓我感受到比起接收一些日常無需動太多腦的八卦來得更多回饋。(當然聊八卦也有聊八卦的快樂啦!)

交流會產生思想上的碰撞,也許就會獲得了些無形的東西,就像是如果你在講座上或別人言語之間,獲得了頓悟或是學習到更多知識的那種感覺。並且,從中你會發現人與人之間是多麽的不一樣 ( ~’ω’)~

交流的方式有很多種,書籍、影片、文章等,現在正在觀看文章的你,我們也在進行交流呢!

承上述,兩人之間的言語交流可以很輕鬆也可以很複雜,可以獲益良多也可以翻了友誼的小船。我認爲在這眉角之中有一個很重要的地方,就是自我覺察。

當你在和他人相處時,讓你不舒服的地方,你是不是也曾經對別人做過?又或是透過這次的交流,你學習到了什麼呢?

交流也意味著是雙向的往來,絕非單向的輸出。在交流的大家也都在學習著互相尊重,而我覺得在合理範圍內大家都可以試著良性溝通,因為大部分的人畢竟不會通靈,有時候某些情況下可能會無法意識到現在是否已經變成單向在發言。所以找個合適的時機與方式說出自己的想法,也可以互相幫助雙方來覺察。當然,自己也有義務該去反思,而不是只等著別人來跟你說!

人嘛,都在學習,犯錯不可怕,可怕的是你不去覺察,也不願意去成長。

如果和某個人總是談不來,那也許你也不要太難過,發覺自己與對方是很不一樣的個體,也是一個收穫。

總結:一起走上自我成長的漫漫長路

最後,來個重點整理。

對等的交流:可以帶你挖掘更多有趣不同角度的觀點,而非糾結於為何別人都不照著自己期望的反應去做呢?當你換位思考,有個人總是要你接受他的意見,相信自己也會感到不好受吧。

透過不同面向的交流,能幫助我們更認識自己

而時刻提醒自己:人與人之間的不同,可以在某種程度上幫助我們不深陷糾結於不被認同與接受的負面情緒。意識到人與人之間的不同後,也可以透過更多方式去了解認識不同類型的人,例如近期很流行的MBIT、日常觀察或是各種星座……等方式呢!

我想在這邊補充,透過各種不同方式來了解人格/個性,是期許自己可以更客觀地去判斷或是處理人際關係所遇到的難題,並不是鼓勵大家為人或類型貼上標籤或是過於果斷的去評論一個人,這樣是不好也是不理性客觀的。

我並不是什麼學者或是心理相關專業人士,但是我是個喜歡透過認識自己和不同類型的人們來面對自己所遭遇到的問題。回應本文開頭,未來也會不斷地繼續經歷各種人生關卡與難題呢,想得出解決方法或是與現實共存,我想,勢必是要知道對自己來說重要與在乎的東西。

文末也想和大家分享一個近期很喜歡的YouTube頻道Sherry’s Notes 雪力的心理學筆記

我很喜歡她在頻道中另一支影片:破五萬訂閱的QA影片中說的話,她並不會給予別人關於重大抉擇的答案,而是希望透過她的內容推廣可以提供給觀眾們進行自我覺察的契機,而這點我的想法和她非常相似呢!

希望透過文章和大家分享我個人在自我成長上的過程經驗與觀點,如果能給你帶來一些靈感的話那就太好了呢!本篇也是我在自我成長主題的首篇文章,未來也會繼續與大家分享身為一個小小人類在社會中的所見所聞和遇到各種故事所帶來的啟發🙌🤭

有任何想法與好奇都歡迎留言告訴我,

也不要忘記分享給有需要的朋友喔!

我們下次見🙌

Have a nice day.